说起来,集群和负载均衡这俩词儿,当初可真把我搞迷糊过一阵子。那时候刚接触稍微大点儿的系统,一帮人开会,张嘴闭嘴就是“加集群”、“上负载”,听得我云里雾里的。

初次接触的困惑

特别是那次,有个项目,用户量一上来,服务器就老卡死,动不动就“响应超时”,急得我们团队像热锅上的蚂蚁。会上讨论,有人说,得搞集群,多几台机器一起扛,这样就算挂一台,服务也不会断。又有人说,不对不对,关键是请求太集中,得先上个负载均衡,把流量打散到不同机器上。

我当时坐在下面听着,心里就犯嘀咕:这俩不都是往系统里加机器,让它能处理更多请求、更稳定吗?听起来好像一回事儿,到底有啥不一样?感觉就像是说,要解决交通堵塞,有人说多修几条路(集群?),有人说派交警去疏导车流(负载均衡?),好像都能缓解,但具体怎么回事,一时半会儿真没捋清。

动手实践:摸索集群

后来项目实在顶不住,领导拍板,两个都得试试看。我就跟着老同事开始动手折腾。先是搞集群。我们当时的任务是搭建一个高可用的数据库服务。

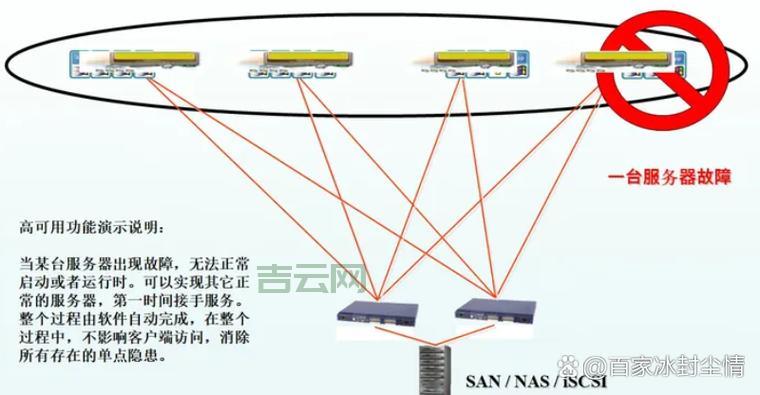

我跟着文档一步步操作,把两台数据库服务器配起来。这个过程中我才慢慢体会到,集群的核心感觉是“团结”和“备份”。你得让这两台机器(或者更多)互相知道对方的存在,能实时同步数据,还得有个机制决定谁是“老大”(主节点),谁是“替补”(从节点)。当“老大”突然罢工(比如宕机),“替补”能立马接管过来,保证数据库服务还能继续用,数据也不会丢。对外看,用户根本感觉不到后台有一台机器挂,服务就像一直在线一样。

搞完之后,我明白,集群主要是为提高系统的可靠性和可用性,让一组机器像一个更强壮、更不容易倒下的“个体”一样工作。它们内部联系紧密,互相配合,甚至能一起分担处理任务(比如计算集群)。

再搞负载均衡

数据库搞定,接着就是解决Web服务器的压力问题。这时候就轮到上负载均衡。我们买个硬件负载均衡设备(后来也用过软件的,比如Nginx),把它放在用户和我们的Web服务器集群(对,这里就用到前面搞的集群概念,不过是Web服务器的集群)之间。

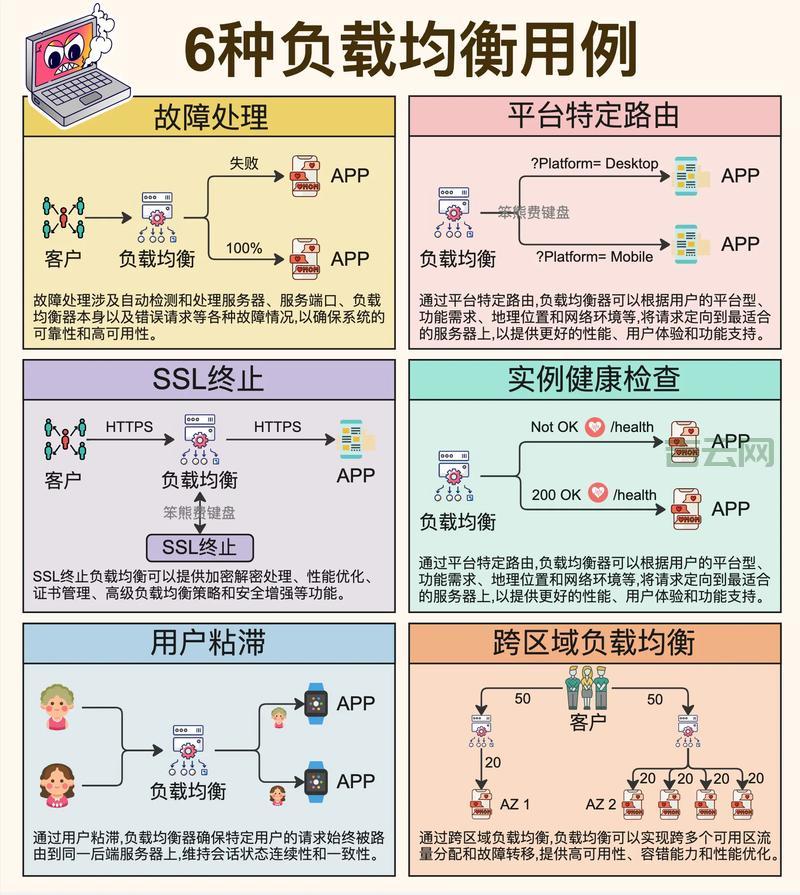

配置这个负载均衡器的过程,给我的感觉就像是在设置一个聪明的“前台调度员”。它本身不处理用户的具体请求(比如看网页、提交表单),它的工作就是接收所有外来的访问请求,然后按照我们设定的规则(比如轮流分配、或者看谁当前最闲),把这些请求转发给后面的一台Web服务器去处理。

实践下来,效果很明显。之前一台Web服务器可能被大量请求挤爆,现在请求被分散到多台服务器上,每台服务器的压力都小很多,整体响应速度快,也不容易卡死。负载均衡主要是为分散压力,提高系统的处理能力和响应速度。

我的理解总结

经过这么一折腾,我对这俩概念算是有点实践上的体会:

- 集群:更像是把一堆机器“捆”在一起,让它们变成一个更强大的“整体”。这个整体要么是为不容易挂掉(高可用,坏一个不影响整体),要么是为合起来能干更复杂的活儿(高性能计算)。它们内部关系紧密,需要互相协作。

- 负载均衡:更像是一个“交通指挥官”或者“任务分发中心”。它站在最前面,把外来的大量请求,聪明地分发给后面的多个处理单元(这些处理单元可能是一个集群,也可能只是几台独立的服务器),目的是让大家“雨露均沾”,别把某一个累死。

简单来说,负载均衡负责“怎么分活儿”,而集群负责“怎么把活儿干好”以及“保证有人能干活”。很多时候,就像我们那次项目一样,它俩是需要配合使用的,负载均衡器把请求分给一个服务器集群,这样系统既能抗住高并发,又能保证高可用。虽然都是加机器,但出发点和实现方式,差别还是挺大的。自己动手搞一遍,比看再多文档都理解得透彻。