今天跟大家聊聊我最近在Blender里瞎鼓捣的`blendfunction`,这玩意儿一开始给我整的云里雾里的,不过啃几天文档,又自己瞎试,总算是摸到点门道。

事情是这样的,我想搞一个光效叠加的效果,让不同图层的光影能更自然地融合在一起。最开始我是直接用默认的叠加模式,结果出来的效果要么太亮,要么太暗,反正就是不对味儿。

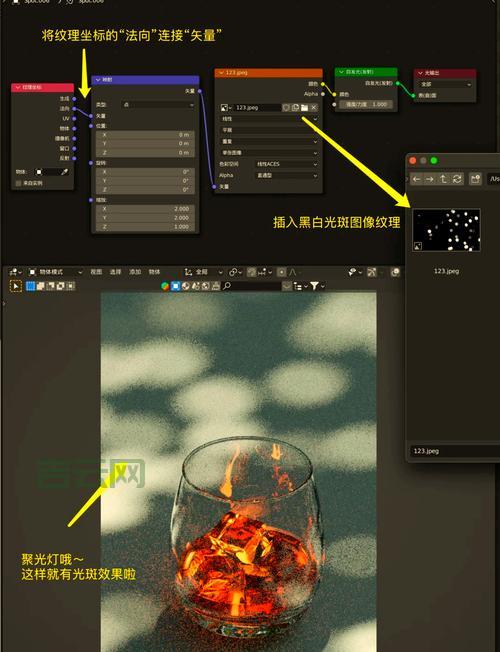

然后我就开始研究Blender的合成节点,里面有个`Mix`节点,可以调节不同的混合模式。我就挨个试,`Add`、`Multiply`、`Screen`… 试一圈,还是觉得差点意思。后来我发现,这个`Mix`节点实际上就是用的`blendfunction`,只不过它只提供几个常用的选项。

我就想,能不能自己定义`blendfunction`?这样就能更灵活地控制混合效果。然后我就开始啃Blender的Python API文档,发现还真可以!

我得创建一个自定义的节点组。这个节点组里面,我需要两个输入(也就是要混合的两张图),一个输出(混合后的结果)。关键就在于中间的处理过程,也就是`blendfunction`。

我用Python脚本,在节点组里面添加一个`Script`节点。这个节点可以执行自定义的Python代码,简直是神器!然后在代码里面,我就可以访问到输入的像素数据,进行各种各样的数学运算,把结果输出出去。

我尝试一些简单的函数,比如把两个像素的颜色值相加,再除以2,得到一个平均值。这个效果有点像半透明叠加,但比直接用`Alpha Over`节点更可控。

我又试更复杂的函数,比如根据两个像素的亮度差,来决定混合的比例。这样就能做出一些很有趣的光影效果,比如让亮部更亮,暗部更暗。

这个过程也踩不少坑。一开始我对颜色空间的理解不够,搞出来的颜色都怪怪的。后来我才明白,Blender默认是在线性颜色空间下进行计算的,而我之前一直以为是sRGB。改过来之后,颜色就正常。

还有就是性能问题。Python脚本的执行效率肯定不如原生的C代码,所以如果`blendfunction`太复杂,渲染速度就会变得很慢。所以我在写代码的时候,尽量避免使用循环,而是用NumPy这样的库,进行向量化的计算。

我把这个自定义的节点组保存成一个`blend`文件,以后就可以直接导入到其他项目里面使用。感觉还是挺方便的。

- 调整样本: 降低渲染时的采样数量,先快速预览效果。

- 使用去噪: Blender的去噪器可以有效减少噪点,提高渲染速度。

- 降低分辨率并缩放: 先用低分辨率渲染,然后放大到目标分辨率。

- 优化几何形状: 减少模型的多边形数量,避免不必要的细节。

- 使用较小的纹理: 大尺寸纹理会占用大量内存,影响渲染速度。

这回尝试让我对Blender的合成节点有更深入的理解,也体会到自定义`blendfunction`的强大之处。虽然过程有点折腾,但能做出自己想要的效果,还是挺有成就感的。